Nobel de Economia 2021: ciência e mundo do trabalho como aliados

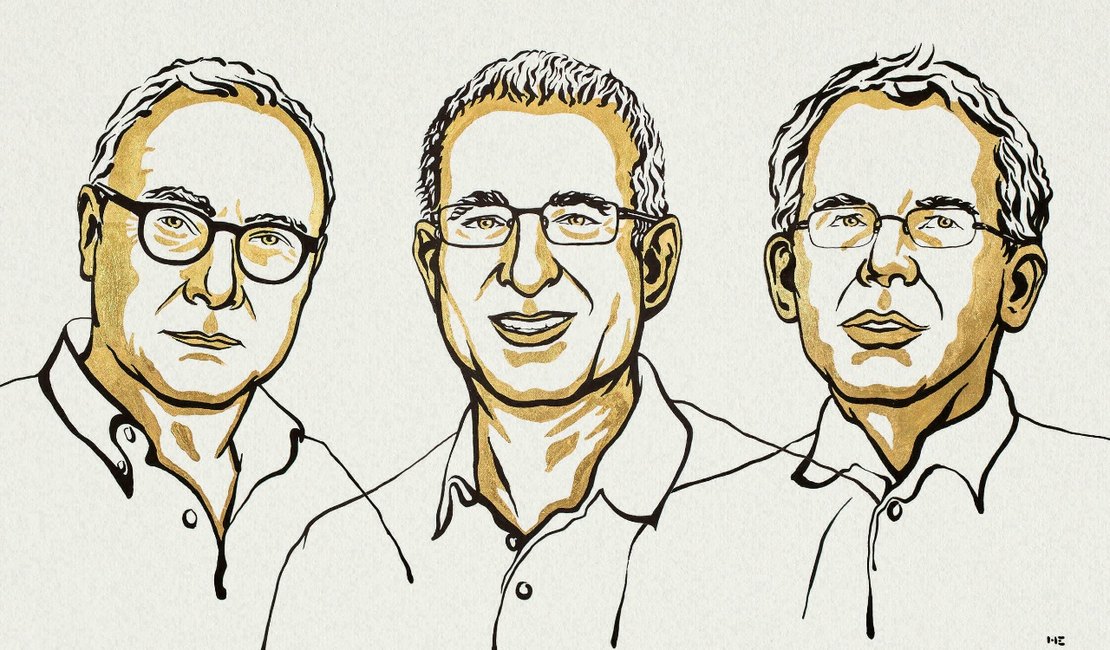

Quem tem por hábito acompanhar o mundo econômico — para além do desassossego cotidiano — viu que na manhã da última segunda-feira, 11 de outubro de 2021, o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel (ou simplesmente Prêmio Nobel de Economia), concedido pela Royal Swedish Academy of Sciences, laureou três economistas acadêmicos: o canadense David Card, o israelense-americano Joshua Angrist e o holandês Guido Imbens. Todos estabelecidos em universidades dos EUA. Haveria ainda um quarto nome a ser contemplado com o cobiçado reconhecimento, o do também norte-americano Alan Krueger, que coassinou trabalhos com Card e Angrist, mas infelizmente faleceu em 2019.

De acordo com o comitê organizador, “os economistas revolucionaram a pesquisa empírica nas ciências sociais e melhoraram significativamente a capacidade da comunidade em responder a perguntas de grande importância”.

Muita gente não deve saber (até porque ninguém é obrigado a isso), mas a economia é uma ciência social. “Social aplicada”, formalmente dito, pois trabalha com modelos matemáticos e econométricos sofisticados para buscar interpretar problemas do mundo real e, quiçá, fazer algum tipo de previsão. Quem acompanha o noticiário econômico tende a achar que um economista é aquele profissional que estudou só para repetir alguns mantras sobre (de)crescimento do PIB, taxa de desemprego, taxa de inflação, taxa(s) de juros, taxa de câmbio, bolsa de valores, preço disso, preço daquilo etc. Ora, tais tópicos são noticiados e discutidos na mídia diariamente, então é mais do que esperada essa visão generalista de que a economia só lida com dimensões, digamos assim, agregadas.

Quem já se interessou em investigar mais o campo sabe que a economia é uma ciência (termo que, por si só, é bastante vago, eu sei) que se apoia em áreas tão distintas quanto interdependentes; essa pessoa mais interessada sabe que a economia é uma área que fornece um bom ferramental para modelagem, aplicação e teste de teoria, pois é subsidiada, como já dito, pela matemática, estatística, pelo cálculo diferencial e integral, mas também pela sociologia, história, ciência política, relações internacionais, psicologia, epistemologia, lógica e até (ou sobretudo) retórica. Tudo isso podendo ser investigado dentro de dois conjuntos teóricos ainda maiores: o da microeconomia e o da macroeconomia. Cada um se coloca à proporção do gosto do freguês. A economia seria, assim, uma espécie de narrativa “verbo-numérica”, péssimo termo que acabo de tirar da cabeça. E isso não é pejorativo, muito pelo contrário, e é aí onde reside a beleza da coisa (quando não usada para conflitar interesses, obviamente).

Encerrada essa brevíssima digressão (julguei-a importante para situar quem não é da área), voltemos, então, ao prêmio Nobel. O que de “grande importância” para a “ciência” teve o trabalho desses três economistas recém-laureados?

Inicialmente, vamos identificar as áreas da ciência econômica sobre as quais eles realizaram suas pesquisas. Segundo o press release do comitê sueco, a David Card concedeu-se o prêmio “por suas contribuições empíricas à economia do trabalho”; a Joshua Angrist e Guido Imbens, o reconhecimento veio em função de “contribuições metodológicas a análises de relações causais”. Ou seja, foi entendido que os pesquisadores forneceram novas perspectivas sobre o mercado de trabalho (Card), demostrando que, dado que muitas das grandes questões das ciências econômicas e sociais tratam da relação entre causa e efeito, é possível extrair conclusões sobre esses dois eventos (causa e efeito) por meio de experimentos naturais (Angrist e Imbens). Parece óbvio?

Eu diria que não. A técnica dos experimentos naturais vem sendo desenvolvida na pesquisa empírica econômica desde a década de 1990; e, em resumo, trata-se de um método para analisar causalidades entre grupos (indivíduos, famílias, empresas, cidades etc.), entre os quais se podem traçar certas comparações de “antes e depois”. Por exemplo, imaginem-se duas localidades: a primeira recebeu uma política pública (entendida como “evento exógeno”), e a segunda não. Desse modo, a primeira localidade se chama “grupo de tratamento” (pois foi afetado pelo evento), e a segunda é denominada “grupo de controle” (pois não foi, a priori, afetado pela mudança). Ambos possuem características socioeconômicas semelhantes. A ideia central seria buscar entender os impactos causados na localidade em que fora implementada tal política e comparar essa localidade com a localidade “controlada” (muitas, mas muitas aspas aqui, isso não consiste num experimento em laboratório clínico, por exemplo).

A ciência econômica, por meio dessa e tantas outras metodologias, quer aprender cada vez mais com situações concretas as causas dos impactos que certas medidas têm sobre o bem-estar. É pedir muito?

Grosso modo, é assim que caminha o progresso científico empírico: incorpora-se o conhecimento passado e sustentado pelas evidências para empurrar de pouco em pouco sua fronteira, alargando sua superfície de contato com áreas até então inexploradas dentro e fora do campo comum. Para trazer alguma atualidade ao termo “ciência”, o filósofo e pesquisador sueco Sven Ove Hansson, em seu artigo Defining pseudo-science, nos dá alguns pontos de partida, dos quais particularmente gosto. Em contraste com o conceito oitocentista de ciência, para ele, atualmente

“ciência” se refere às disciplinas que investigam os fenômenos naturais, o comportamento humano individual e algumas disciplinas que estudam as sociedades humanas. Outras disciplinas que se preocupam com sociedades humanas e culturas são, em vez disto, chamadas de humanidades. Assim, de acordo com as convenções da língua portuguesa, a economia política é uma ciência (uma das ciências sociais), mas filologia clássica e história da arte não são.

[Traduzido por Clarice de Medeiros Chaves Ferreira]

Dentro de todo esse escopo conceitual, o cientista econômico terá ampla margem para investigar o comportamento humano, que quer satisfazer suas demandas dentro de uma área prefigurada de escolhas restringidas pelo orçamento e pela escassez. Como definir, então, quais são as melhores opções para alguém ou para um grupo? Qual critério define o que é melhor, para quem, como, quando, onde, sob que condições?

Se o aumento da renda for um bom requisito, o prêmio parece ter reacendido uma discussão sobre o preço do salário mínimo que, para muita gente, era dada por cientificamente encerrada. A discussão era mais ou menos a seguinte: se o preço de algo sobe, menos unidades desse algo serão compradas. Isso é verdade. Seguindo essa lógica e assumindo que o salário é o preço do trabalho e o salário mínimo é o preço mínimo pelo qual alguém pode ser contratado, se se aumenta o custo dessa “mercadoria” (o trabalho), provavelmente haverá menos contratações e, como consequência, mais pessoas ficarão fora do mercado de trabalho, entre as quais algumas entrarão na informalidade. Logo, um aumento no preço do salário mínimo tende a aumentar as taxas de desemprego.

Certo. No entanto, dentro das condições disponíveis avaliadas (cumpre dizer que muita coisa em economia é regida pela probabilística, e não pela determinística), o trabalho dos vencedores do Nobel contrariou a “racionalidade econômica”, por assim dizer. Sobre o mercado de trabalho (examinando-se uma rede de fast-food nos estados de Nova Jersey e Pensilvânia durante a década de 1990), os autores demonstraram que, em 1992, aumentos no salário mínimo de 18% sobre o valor-hora em Nova Jersey — sem a contrapartida dada pela produtividade do trabalhador — não refletiram necessariamente mais desemprego. O resultado observado foi o oposto. Específico demais? Ao menos para aquele grupo de tratamento, sob aquelas condições, o estudo foi relevante e, não à toa, merecedor de distinção internacional. Mas é bom lembrar que os autores não querem dizer que acréscimos ao valor do salário mínimo implicam maiores contratações, não é isso.

E é bom frisar que as dinâmicas tradicionais de mercado, que orientam a oferta de trabalho (pelo trabalhador) e a demanda por mão de obra (pelas empresas), se aplicam sem maiores ponderações a trabalhadores que, em média, têm pouco ou nenhum poder de barganha para pressionar aumentos salariais, como no caso de atendentes de redes de fast-food, em geral jovens em início de experiência. Isto é, a corda de alguém que atua em setores de baixa qualificação técnica ou educacional (e cuja substituição por outra pessoa não é custosa para as empresas) é mais esticada. E é claro que há também os indesejados cenários de alto desemprego, os quais afetam diretamente as expectativas de curto prazo dos trabalhadores, a despeito de seus respectivos níveis de qualificação e produtividade. Em casos assim, de demissões involuntárias crescentes, as empresas — as que sobreviverem ao ambiente recessivo — atuam como fixadoras de salários. As pessoas nesses exemplos (que não são raros) são basicamente regidas pela lógica do “pegar ou largar”.

Mas voltemos aos EUA, onde as pesquisas foram realizadas. Não só a diferença entre trabalhadores, mas a diferença entre países também pesa no poder de negociação de preços. Com uma taxa de desemprego atualmente em queda (escandalosos 4,8%, segundo relatório do Bureau of Labor Statistics para setembro de 2021), como afirmar que uma política pública “x” que explica o efeito “y” é boa para trabalhadores? Pelo método dos experimentos naturais, utilizado pelos laureados do Nobel, é possível comparar grupos homogêneos (em quase tudo, menos no “tratamento”, ou seja, um grupo é beneficiado por uma política, e outro não). Mas como mensurar esses efeitos e em que termos? Bom, David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens se fizeram valer de microdados disponíveis sobre famílias, cidades, distritos, fluxos imigratórios, entre outros, para que conseguissem, de modo pioneiro, implementar métodos que lhes facultassem “isolar” o efeito das políticas executadas, alçando-os, dessa forma, à famosa “fronteira do conhecimento econômico”.

O Nobel de Economia de 2021 foi dado à microeconomia aplicada e seguramente deverá motivar (ainda mais) pesquisas de causalidade em políticas públicas (pois elas são implementadas, quem diria, com dinheiro público e só por isso mereceriam uma investigação mais profunda e técnica em seus desenhos institucionais). Ademais, foi um convite aos metodólogos mais vocacionados a somarem-se nessa busca pela explicação dos efeitos. Quem sabe o prêmio não reverbera em pesquisadores aqui do Brasil? Que pergunta, é claro que reverberará. Começa assim. E, se for preciso repetir, que se repita: a pesquisa vencedora do Nobel foi realizada nos EUA, com variáveis específicas da realidade de populações específicas.

Mas imagine-se importar seu modus operandi para verificar efeitos de políticas sobre as realidades de, por exemplo, Maceió; não necessariamente sobre políticas de salário mínimo, dado que, no Brasil, seu valor é unificado nacionalmente para o setor privado. Mas toda essa repercussão que provocou o Nobel deste ano, a meu ver, revela a importância cada vez mais evidente de fiar-se à melhor literatura científica disponível, independentemente de onde tenha sido produzida. Revoluções metodológicas acontecem — e adaptações também. Que se dê, pois, mais importância à epistemologia; que se entenda que a ciência não é estanque, tampouco uma ciência social; que se saiba que, por ela, é possível chegar a modelos mais bem descritos sobre a realidade daquilo que se analisa.

*Por Afonso Sarmento

Últimas notícias

Francisco Sales critica projeto que reduz impostos beneficiando a Braskem e faz apelo para que senadores alagoanos votem contra

Renan Filho participa da Caravana Federativa em Maceió e reúne prefeitos para destravar investimentos federais em Alagoas

Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura de Penedo cresce mais de 600% e gera impacto positivo na economia

Prefeita Tia Júlia realiza visita a Escolas Municipais para dar boas-vindas aos alunos na volta às aulas 2026

Corrida 8M Penedo confirma sucesso absoluto e esgota 100 vagas extras em apenas 5 minutos

Polícia Militar apreende objetos usados para desmatar propriedade rural em Colônia Leopoldina

Vídeos e noticias mais lidas

Defesa de Vitinho repudia oferta de recompensa e afirma que jovem corre risco de vida

Secretário da Fazenda de Maceió cria dificuldades para pagar fornecedores

Planalto confirma 13º infectado em comitiva com Bolsonaro

Indústria brasileira do setor alimentício terá fábrica em Rio Largo